|

科技成果转化是培育新质生产力的核心环节,然而我国大量专利与成果仍面临“锁在柜中”“停在纸上”的困境。数据显示,我国每年专利申请超百万件,实际转化率不足10%,创新链与产业链之间仍存在显著割裂。深入剖析转化阻滞的根源并探索系统性破局路径,对实现高水平科技自立自强与经济高质量发展具有战略意义。

一、科技成果转化的核心难点

1、体制机制障碍导致“不愿转”与“不敢转”

高校院所科技成果长期被纳入国有资产管理范畴,科研人员面临“有动力无权力”的困境。尽管国家推行职务科技成果赋权改革,但单位领导常因担心国有资产流失责任而顾虑重重。安徽大学的案例显示,科研人员转化收益分配与责任承担机制不明晰,严重制约了转化意愿。2025年黑龙江出台《尽职免责指引》,首次将医疗机构纳入免责体系,并联合审计厅强化监督,正折射出此前风险承担机制缺失导致普遍存在的“不敢转”现象。

2、供需错位与中试缺失导致“不会转”

高校科研评价体系长期“重论文轻应用”,导致大量成果与产业需求脱节。上海市政协调研指出,高校成果常因产品化成熟度低而无法直接应用于产业,且概念验证和中试环节的资金与平台支持匮乏,造成项目“青黄不接”。周立旻委员揭示的“两多两少”现象——单点转化多、链式转化少;传统转化多、跨界转化少——凸显了创新要素碎片化的问题。关成华教授进一步指出,我国早期成果难以跨越从“1到10”的产业化死亡之谷。

3、服务能力不足与要素支撑薄弱

专业中介服务缺失导致科研与市场对接低效。一方面,高校技术转移办公室(TTO)服务能力不足,企业技术需求表达不充分;另一方面,既懂技术又懂市场的复合型技术经理人严重短缺。安徽虽有3000余名技术经理人,但仍难以满足庞大转化需求。金融支持方面,概念验证基金和早期风险投资缺位,社会资本因惧怕高风险而却步,形成耐心资本不足的结构性短板。

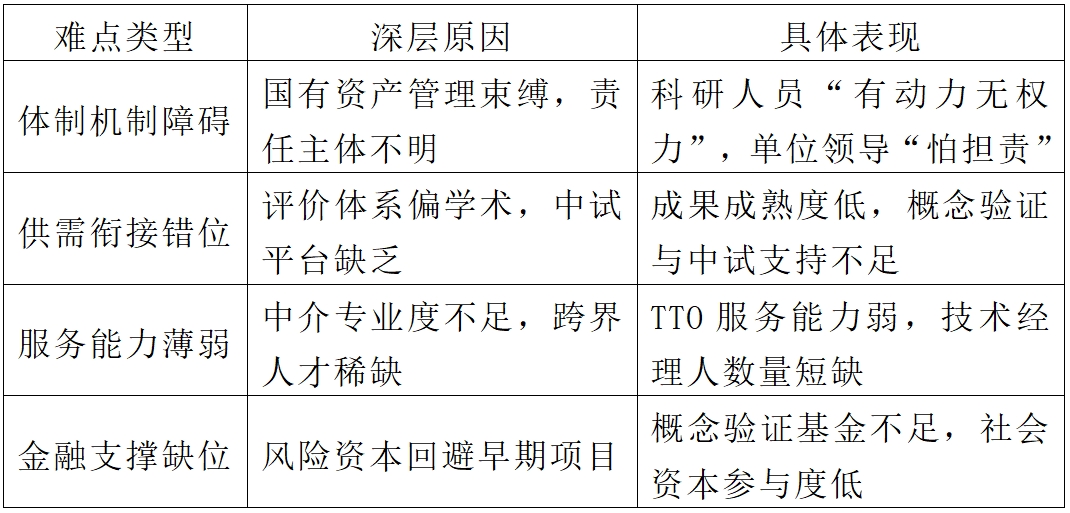

科技成果转化的主要难点及表现

二、推动成果高效转化的系统性建议

1、深化权益改革与机制创新

推广赋权改革与单列管理:扩大“先确权后转化”模式应用范围,如中科大“赋权+转让+约定收益”模式,赋予科研人员100%成果所有权,使其可灵活对接资本与企业。安徽实施的“职务科技成果单列管理”,将成果从国有资产管理体系剥离,彻底破解“不能转”困局。

建立容错免责机制:借鉴黑龙江《尽职免责指引》,明确11种尽职免责情形,联合审计部门强化合规监督,为改革者解除后顾之忧。

2、构建全链条转化服务体系

搭建中试与验证平台:推进“实验室—概念验证—中试基地—产业化”全链条建设。深圳鹏城实验室“沿途下蛋”机制值得推广,通过在研发过程中拆分可转化技术,加速技术溢出。青岛市南区“引擎计划”支持建设中试基地,并设立场景应用示范项目,缩短产业化路径。

创新技术交易模式:推行“先用后付”降低企业风险。南通与山东的实践表明,企业可免费试用专利1年,后期根据转化效果分期付费,大幅提升中小企业参与意愿。安徽医科大学“先试后买”模式进一步允许期权许可,加速技术迭代。

培育专业化中介队伍:将技术转移人才纳入地方人才计划(如上海市南区的“启航工程”),通过“培训+实践”培养“双证”技术经理人。安徽在职称评审中增设技术经纪人类别,推动服务标准化。

3、强化金融与生态协同支撑

发展耐心资本与多元化金融工具:设立政府引导基金吸引社会资本投入早期项目,如北京亦庄构建“自然科学基金—种子基金—科创基金—产业基金”全周期投资体系。开发“研发贷”“研发保险”等专项产品(如青岛市南区“科创365”计划),缓解企业资金压力。

构建需求牵引的产学研机制:建立“企业出题、高校揭榜、市场阅卷”的协同体系。西南交通大学以产业需求反向定义科研课题,使专利转化收益增长数倍。推行校企“双聘机制”,如教授与工程师共同入驻联合实验室,打破身份壁垒。

三、结语

提升科技成果转化效能,关键在于破除体制机制壁垒、补齐中试服务短板、构建金融人才协同网络。通过权益改革激发科研人员动力,通过概念验证和中试平台弥合技术成熟度鸿沟,通过技术经理人与耐心资本编织支撑网络,我国科技成果转化必将从“单点突破”迈向“系统跃升”。唯有如此,才能将创新链的“金种子”转化为产业链的“丰硕果”,为新质生产力的蓬勃发展注入不竭动力。

|